ゴルフのルールでどう対応したらいいか迷ったことはありますよね。

今回は、こんな時どうする?

と題して、よくあるケースについて、解説していきます。

ゴルフルールの改定

ゴルフ規則は4年に一度規則改定が行われています。

一昔前のルールが今では、変わっているなんてことは普通にあります。

ルールを理解し正しい処置で、気持ちよくプレーを楽しみましょう!

ルールが改正される年には最新情報のチェックを。直近では2023年に改正されています。

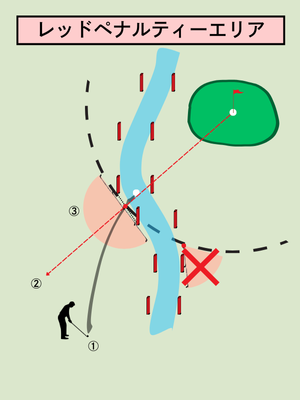

池ポチャ、小川(クリーク)に入ったとき

池やクリークに入ったときの救済方法は黄色杭と赤杭2つ。それぞれのペナルティーエリアで処置が違います。混同しやすいですが、しっかり覚えておきたいですね。

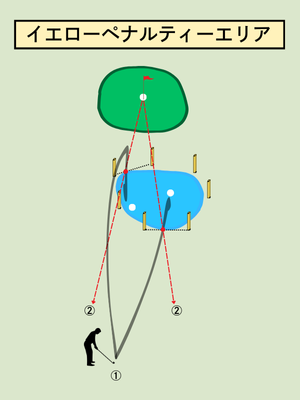

イエローペナルティーエリア(池)/ 黄色杭

【1打罰を払って2つの処置】

①最後にプレー(前打地点)したところから、ドロップしてプレー。ティーイングエリアならティーアップ。

②球がエリアの境界線を最後に横切った地点とホールを結んだ後方線上にドロップする。後方線上であれば、距離に制限はありません。

レッドペナルティーエリア(クリーク)/ 赤杭

【1打罰を払って3つの処置】

①最後にプレー(前打地点)したところからドロップしてプレー。ティーイングエリアならティーアップ。

②球がエリアの境界線を最後に横切った地点とホールを結んだ後方線上にドロップする。後方線上であれば、距離に制限はありません。

③球がエリアの境界線を最後に横切った地点から、ホールに近づかない2クラブレングス以内の半円の救済エリアにドロップ

※旧ルールにあった対岸は2019年の改定で廃止

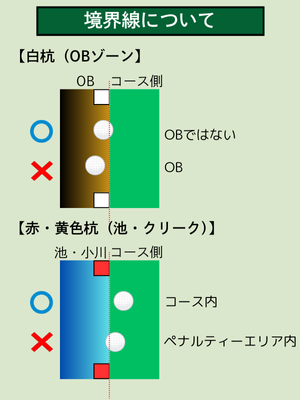

境界杭の境界線はどこ?

境界杭はどちら側に線を引けばよいか、迷ってしまうことがあると思います。

下図を参照して正確に判断できるようにしましょう。

白杭(OBゾーン)と赤・黄色杭(池・クリーク)の境界線について

【白杭(OBゾーン)】

コースとOBを示す「白杭」は、コース側に境界選を引き、一部でもコース側にボールがかかっていればセーフです。

間違いはOB側に線を引いてしまうことです。誤った判断をしないよう注意しましょう。

【赤・黄色杭(池・クリーク】

池やクリークとの境界を示す「赤・黄色杭」もコース側に境界線を引き一部でもボールがかかったら、ペナルティーエリア内にあるものとした処置になります。

杭がスイングの邪魔になったときに動かしてもよいか(抜いても)の判断

「白杭」・・・✖

あるがまま。抜いてはいけません!

「赤・黄・青杭」・・・〇

動かせます。抜いたあとショットが終わったら元に戻しましょう。

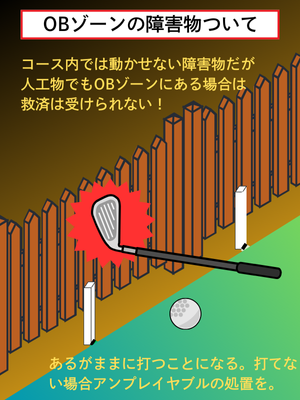

OBゾーンの人口物を動かしてよいか?

OB杭手前のギリギリに止まっていてセーフだった、助かった~。

と、思いきやOBゾーンにフェンスが立っていて、スイングできない。

このケースでは、動かせない障害物として、救済を受けられるかどうか?

正解は「そのまま打つ」です!

どうしても打てないよなら「アンプレヤブル」するしかありません。

勘違いしがちなので、誤った救済の処置をしないように注意しましょう!

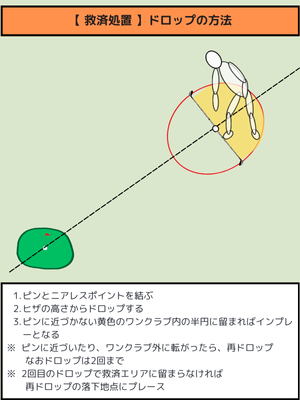

救済処置が受けられるときのドロップの方法は?

カート道・排水溝・樹木を支える支柱・サブグリーンなどの、コース上には動かせない人工物があって、スイングやプレーに支障をきたす場合には、ルール上で救済処置を受けることができます。

救済処置を受けるときのドロップ方法については、2019年・2023年にルールの改正がありましたので、正しい処理について覚えておきたいものです。

以前は、ドロップする際には肩の高さからボールをドロップすることとするルールが、2019年にヒザの高さからドロップすることに改定されました。

なお、ペナルティーエリアの救済処置で、境界線を横切った地点とピンを結んだ後方線上でドロップした場合、落下地点からワンクラブ以内の円内(半円ではない)に留まればインプレイとなる改正が2023年にあったので注意が必要です。

【救済処置】ドロップの方法

動かせない人工物による救済処置を受けられる場合

1.ニアレスポイントを決める

2.障害物にかからないワンクラブ以内に

3.ヒザの高さからドロップする

ピンに近づかずニアレスポイントからワンクラブ以内に留まればインプレーとなる。

【注意】

再ドロップは2回まで

2回目の再ドロップも救済エリアに留まらなければ、再ドロップの落下地点にプレースとなる。

ドロップした球が偶然、足に当たって救済エリアに留まれば止まった所からプレーすることになる。

※公式ゴルフルール(規則)については、(公益財団法人) 日本ゴルフ協会サイトをご参照ください。

\巷で話題のパター/